少し必要性があったので、大分郡の旧村名を確認しようかと天保郷帳を確認、石高及び村名を抽出。

寄り道にはなるけれど、天保国絵図の豊後国もあるので現代との比較と位置確認の上、現代地図に復元作業をしてみるかと思い立った。

んで完成したのが下記の江戸末期旧大分郡絵図となりますんでw

クリックして拡大してご覧くださいナ。

こちらの国立公文書館デジタルアーカイブにて主要な元ネタが公開されてます♪ ありがたい時代になったもんだとシミジミ実感。

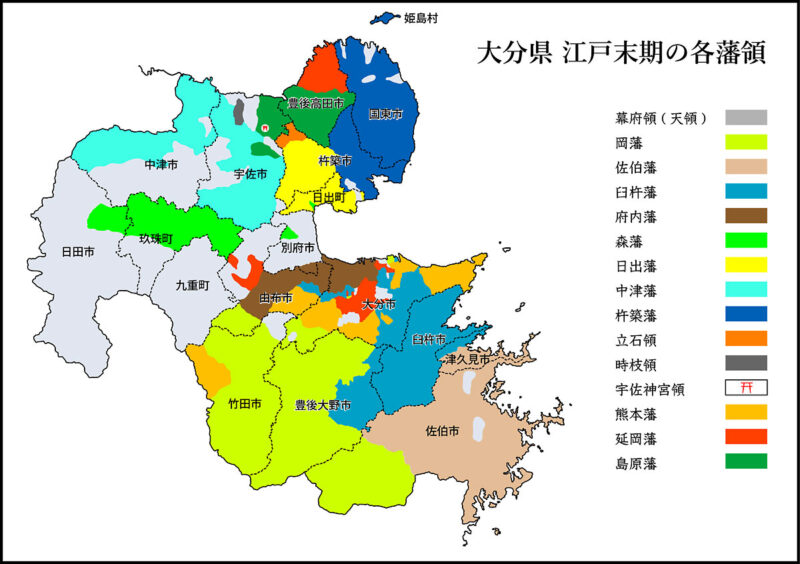

地図から見える江戸末期の大分郡

※基本として位置の確認は現代国土地理院地図等を参考にした。ただし、現在残っていない村落名は推定の場合有。

※赤いラインは天保国絵図による旧道の推定復元ルート、旧地図なども参考にした。

※郡界は現行の市町村界を参考に、旧地図及び旧市町村界等も勘案。

※参考にした地図や史料は下段に掲載。

個人作業だが、精度はかなり高いはず(www)なので近世の大分郡研究などで参考になれば嬉しいト。

画像のままでよければ、二次的な配布以外の転載・利用等はご自由にマセマセ。

天保期の大分郡復元作業から見えるもの

天保国絵図は天保九年(1838年)にほぼ完成したもの、ただし先行した『元禄国絵図』以降で修正のみを諸大名から提出させ,幕府勘定奉行所で作成したと言われる点には微妙に注意が必要か^^

とは言いつつも、まず全体的な大分郡域を見てほしい。

平成の大合併前の旧狭間町全域と旧大分市域(大野川河口付近以東を除く)及び旧野津原町・旧庄内町の一部を除いた地域そして現別府市の内成地区が当時の大分郡を構成していることが見える。

比較の参考になるのは当時の藩領だろう、府内藩の全域は大分郡内に収まっているのが分かるかと。

改めて産物帳の記載範囲が熊本藩領だけという狭さに涙が止まらない><

次に道筋の確認も面白いと思う。

当然ながら別大国道は無い! 高崎山の南側を進んで銭瓶峠を越えて別府市浜脇へと至る旧小倉街道が当時の別大国道。

また日田・久留米方面へと向かう道筋は、賀来から由布川と小挾間川の間にある台地を抜けて由布岳の南を迂回して日出生台方面へと進んでいる。

大分川の本流沿いに進む道も現在の湯ノ平あたりから現九重町の野上へと向かっている、水分峠はどうなってたんだ?とw

木上・野津原を通る南西へ伸びる行程が肥後街道、肥後細川藩が参勤交代にも使った道だ。

石畳の残る今市を過ぎた後は、旧久住町を進んで肥後方面へと至る。

一方で現大分市光吉あたりから藩港のあった鶴崎への道筋が偉そうに突き進んでいるのも分かるかとw

現大分市の海岸線とは大きく違っているのだが、橋梁などの土木技術も踏まえつつ東へと進む当時の道筋を見れば、「そりゃあ産業道路できるわなぁ」と納得できるかと。

次に村落の集中具合だが、大分川沿いがやけに多いことが見えてくるだろう。

実際の集落はより散在しており村落名だけで全部と考えるわけにはいかないが、これは地形的な理由(南向きの緩斜面で水利等)も考えられるかと思うも、旧庄内北部にこれだけの村落名があったとはと驚いた。

んでやはり寒田村や旦野原村から南西の霊山や本宮山方面の山間、高取村、地吉村、安田村、赤仁田村等々の村落立地は興味深く、成立過程や風習などにも心が惹かれる。

ただ「網河内村」は色々見えなかったので、今後変更の可能性が^^

最後だけど、府内周辺の村落名は何とか絵地図上に納まったけれど、鶴崎は無理やったので仕方なくと言い訳しておきます。

参考地図・史資料及び作成にあたって

参考にした地図類

★現代の地形・位置・河川等及び比較

国土地理院地図

HINATA GIS

★主な村落名・行程・郡界等

天保国絵図 豊後国 国デジ

天保郷帳 豊後国大分郡 国デジ

★海岸線及び旧地名の確認、行程の推定

HINATA GIS

┣今昔マップ on the web 大分1914年

┗日本版マップワーパー 5万分の1

★その他江戸期の地図 位置確認等に使用

天保改正豊後国大絵図

日根野時代府内藩領図 大分市デジタルアーカイブ 大分の記憶より

コメント